Medizinische Themen

von cand. med. Anne-Katrin Stoffels

Cholesterin ist ein lebenswichtiges Molekül, das zur Stabilität der Zellmembran beiträgt. Außerdem dient es als Baustein für einige Hormone und Gallensäuren und ist wichtig für die Bildung von Vitamin D.

Cholesterin wird größtenteils im Körper selbst hergestellt und nur zu einem kleinen Teil mit der Nahrung aufgenommen. Daher hängt die Höhe des Cholesterinspiegels vor allem von der körpereigenen Produktion ab. Daneben gibt es eine Vielzahl genetisch bedingter Hypercholesterinämien (erhöhter Cholesterinspiegel im Blut). Auch als Folge anderer Erkrankungen kann der Cholesterinspiegel erhöht sein. Generell nimmt der Gesamtcholesterinspiegel mit dem Alter deutlich zu.

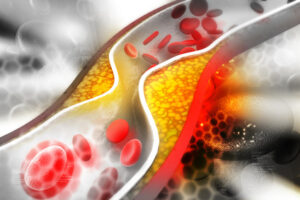

Ein zu hoher Cholesterinspiegel kann – vor allem in Kombination mit anderen Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck oder Diabetes – zu Erkrankungen der Gefäße führen. Mögliche Folgen sind ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall. Ob Cholesterin zum Bösewicht wird hängt also stark von anderen Faktoren ab. Erhöhtes Cholesterin alleine macht noch keinen Herzinfarkt.

Gutes Cholesterin – schlechtes Cholesterin?

Da Cholesterin im Blut schlecht löslich ist, wird es an ein Trägereiweiß gebunden, um im Blut transportiert werden zu können. Diese Verbindung wird als Lipoprotein bezeichnet. Lipoproteine mit hoher Dichte heißen HDL (High Density Lipoproteins), solche mit niedriger Dichte LDL (Low Density Lipoproteins). Das HDL gilt als „gutes” Cholesterin. Es transportiert Cholesterin aus dem Blut in die Leber, wo es zu Gallensäuren umgebaut und über den Darm ausgeschieden wird. Es ist in der Lage, Cholesterin, das bereits in der Gefäßwand abgelagert ist, aufzunehmen und schützt somit vor Verkalkung der Arterien (Arteriosklerose). Das LDL ist bekannt als „schlechtes“ Cholesterin. Wenn zu viel LDL im Blut vorhanden ist, kann es sich in den Gefäßwänden ablagern und es bilden sich sogenannte Plaques, die die Blutgefäße verengen bzw. diese komplett verschließen können. Dadurch kann es zu Schlaganfällen oder Herzinfarkten kommen.

Wie sollten meine Cholesterin-Werte sein?

Gesamt-Cholesterin 100-220

HDL 45-65

LDL 0-160 (bei mildem Risikoprofil 100, bei Hochrisikoprofil 70)

Risikofaktoren für einen erhöhten Cholesterinspiegel: – Patienten, in deren Familie erhöhte Cholesterinwerte vorkommen (positive Familienanamnese, erbliche Veranlagung) – Diabetes mellitus – Bluthochdruck – Rauchen – Einnahme der Pille – Übergewicht – Bewegungsmangel – falsche Ernährung.

Woher weiß ich, ob mein Cholesterin zu hoch ist?

Der Cholesterinspiegel wird im Rahmen des Check-Up 35 bestimmt. Patienten mit positiver Familienanamnese können schon vor dem 35. Lebensjahr ihre Blutwerte bestimmen lassen.

Wie kann ich mein Cholesterin senken?

Sport: Wer sich regelmäßig körperlich betätigt, erhöht das HDL- und senkt das LDL-Cholesterin. – Ernährung: cholesterinarm, d.h. Reduktion tierischer Fette – Gewichtsreduktion – Medikamente: sog. Statine

Unter folgendem Link können Sie Ihr persönliches Herzinfarkt-Risiko einschätzen:http://www.assmann-stiftung.de/procam-studie/procam-tests/

Um die Ausgaben für Heilmittel (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie) einzudämmen, hat der Gesetzgeber Richtgrößen eingeführt. Sie dienen Vertragsärzten als Orientierungsgröße für die je Behandlungsfall durchschnittlich erforderlichen Kosten für Heilmittel. Krankenkassen und KV vereinbaren für jedes Kalenderjahr Euro-Werte, die je nach Fachrichtung unterschiedlich hoch sind und sich am Verordnungsdurchschnitt orientieren.

Das bedeutet, jede Fachgruppe hat ein individuelles Budget für Heilmittelrezepte, das altersabhängig unterschiedlich hoch ist. Wird dies überschritten, droht dem Arzt, die Rückforderung zu viel ausgestellter Rezepte durch die Krankenkassen (Regress).

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“media_original“,“fid“:“188″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“571″,“style“:“font-size: 13.008px; line-height: 1.538em;“,“width“:“800″}}]]

Natürlich müssen Kosten limitiert sein. Ich meine aber, man nimmt uns damit die Therapiefreiheit und entfacht Unmut bei den Patienten (Kasse sagt: „wenn Ihr Arzt es für medizinisch notwendig hält darf er Ihnen das verordnen“, erwähnt aber nicht unser Budget und die Regressgefahr.) und Rechtfertigungszwang auf ärztlicher Seite (wenn wir auf unser Budget verweisen).

Die Diskussionen enstehen also an falscher Stelle. Folge sind Unzufriedenheit bei Arzt und Patient, Überweisung zu Fachkollegen um die Rezeptlast zu verteilen mit entsprechendem Aufwand für Patienten.

Wir versuchen dennoch Ihnen wichtige Verordnungen nicht vorzuenthalten. Aber dies hat systembedingte Grenzen. Bei „einfachen“ Rückenschmerzen (meist junge Patienten) ist deshalb auch von Seiten der Kassen gefordert sich als Patient selbst zu engagieren (Fitnesstudio, Rückenschule für zu Hause etc.). Die halte ich auch für richtig, da 6 mal Krankengymnastik nur ein Tropfen auf dem heissen Stein ist und sicher nicht nachhaltig wirksam ist. Die ohnehin sehr eingeschränkte Verordnung von Massagen fällt hier in besonders darunter.

Sicher, eine Massage tut gut und ist im Einzelfall auch notwendig (postoperative oder unfallbedingte Verklebungen zum Beispiel), in den meisten Fällen aber Ausdruck einer schmerzbedigten Schonhaltung und nicht Ursache an sich.

Wir möchten Sie deshalb motivieren innerhalb dieser schwierigen Rahmenbedingungen einen Kompromiß zu finden um am Ende Ihren Heilungsprozeß zu gewährleisten. Und vielleicht richtet sich der Unmut nun an die richtige Institution, nämlich Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigung.

Und bitte vereinbaren Sie Termine bei einem Physiotherapeuten erst wenn Sie ein Rezept von uns haben!

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Das Selbstbestimmungsrecht eines Patienten ist auch dann zu wahren, wenn dieser seine Entscheidungsfähigkeit, zum Beispiel durch einen Unfall, verliert. Für diesen Fall ist es wichtig, seine Wünsche möglichst konkret im voraus zu bestimmen.

Daher sollten Patienten ihre Vorstellungen zur Auswahl von Betreuungspersonen, Bevollmächtigten oder Art und Umfang ärztlicher Behandlungen dokumentieren.

Solche schriftlichen Willenserklärungen von Patienten sind grundsätzlich für Ärzte, Angehörige oder sonstige Dritte bindend. Um eine möglichst umfassende Absicherung dieser individuellen Vorstellungen zu gewährleisten, müssen sie inhaltlich besonders sorgfältig abgefasst werden. Sie sollten sicher aufbewahrt und in bestimmten Zeiträumen aktualisiert werden. Ohne entsprechende schriftliche Erklärungen ist es in Konfliktsituationen für Dritte oft sehr schwierig, den mutmaßlichen Willen des Patienten zu erkennen und die richtige Entscheidung für den Betroffenen sicherzustellen.

Für den Fall, dass eine Betreuung notwendig werden sollte, kann der Patient in einer Betreuungsverfügung festlegen, welche Person seines Vertrauens gegebenenfalls als Betreuer vom Vormundschaftsgericht bestellt werden soll. Anstelle der Betreuungsverfügung ist es aber auch möglich, dass der Patient eine Vorsorgevollmacht ausstellt und darin eine Person seines Vertrauens als Bevollmächtigten benennt.

In der Patientenverfügung, auch Patiententestament genannt, können die eigenen Vorstellungen des Patienten definiert werden. Folgende Fälle sollten bedacht werden:

- Medizinische Behandlung oder Nichtbehandlung beziehungsweise Behandlungsumfang für die Sterbephase

- Unheilbare und zwangsläufig zum Tode führenden Erkrankungen

- Anhaltender Verlust der Kommunikationsfähigkeit

- Notwendigkeit andauernder schwerwiegender Eingriffe

- Behandlungsumfang für die Sterbephase bei Organspendern

Wir bieten Ihnen aber auch an, hier in der Praxis eine Mappe zu diesem Thema gegen einen geringen Unkostenbeitrag zu erwerben. Sprechen Sie uns darauf an!

Weiter nützliche Links finden Sie unter:

Bundesministerium der Gesundheit

Infoheft Patientenverfügung (PDF)

Textbaustein Patientenverfügung (PDF)

Textbaustein Patientenverfügung (Word)